“妈妈,我听不懂……”“老师又说我上课走神了…”看着小学三年级的儿子小哲(化名)作业本上越来越多的红叉,以及他眼中日渐暗淡的光芒,李女士(化名)的心被深深刺痛了。曾几何时,那个对世界充满好奇、活泼可爱的孩子,如今在学习和课堂上,专注力仿佛只剩下“10%”,就像一台信号极差的收音机,难以捕捉到任何完整的信息。

学校的反馈很直接:小哲很聪明,但就是坐不住,注意力涣散,知识点像沙子一样从他手中流走。焦虑、自责、无助……这些情绪如同潮水般向李女士涌来。但正如她的网名“宝妈从不认输”一样,她没有时间沉溺于负面情绪。她深知,指责孩子毫无意义,他需要的是帮助,是方法,是一座能引领他走出迷雾的灯塔。

第一步:从诊断到理解,探寻问题的根源

李女士没有病急乱投医。她开始查阅大量儿童心理学与教育学的书籍、文献,她意识到,专注力不足并非简单的“不听话”,其背后可能是感统失调、执行功能发展滞后,或是缺乏有效的注意力管理策略。

她暂时放下了“唯分数论”的焦虑,开始静心观察。她发现,小哲在做自己喜欢的手工时,可以安静地坐上半小时;但一到需要持续脑力劳动的课业上,他的精神就极易“断电”。这不是他不想,而是他的“注意力肌肉”还不够强壮,无法长时间支撑有难度的认知活动。

第二步:量身定制的“家庭心理云脑力训练”

李女士决定先去给自己充电,于是通过多方打探,终于决定在心理云学习注意力训练技能课程,学习结束后就将家变成第一个“训练馆”。她摒弃了无休止的说教和题海战术,转而设计了一套寓教于乐的“家庭心理云脑力训练”方案。

1、“番茄时钟”工作法: 将学习任务分解成一个个15-20分钟的“番茄钟”。在这段时间里,要求小哲心无旁骛,之后可以获得5分钟的完全自由活动时间。这像一场游戏,让小哲学会了在短时间内高效聚焦,并收获了“完成一个小目标”的成就感。

2、注意力训练: 李女士会和小哲玩“听觉侦探”游戏——闭上眼睛,聆听一段音乐,说出其中出现了几种乐器;或者“视觉追踪”游戏——在复杂的图画中快速找出指定物品。这些游戏极大地锻炼了他的注意力筛选和维持能力。

3、正念呼吸练习: 每天睡前,她会带领小哲进行简单的3-5分钟腹式呼吸,感受气息的进出。这如同给大脑做一次“清理缓存”,帮助他学会在浮躁时自我安抚,提升情绪和注意力的稳定性。

正向反馈循环:李女士不再紧盯错误,而是抓住每一个微小的进步大肆表扬。“今天你专注了25分钟,比昨天又进步了5分钟!”这种积极的心理暗示,像阳光一样照亮了小哲的内心,让他相信“我能行”。

改变,在悄然发生。小哲作业的正确率开始攀升,老师表扬的次数多了起来。更让李女士欣喜的是,她看到儿子眼中那久违的光亮回来了——那是一种源于自信和掌控感的光芒。

几年后,那个曾经被判定“专注力只有10%”的孩子,凭借扎实的基础和优秀的学习习惯,成功考入了一所知名的重点初中。站在新学校的门口,小哲眼神坚定,对未来充满期待。

第三步:从“小家”到“大家”,梦想的升华与延续

通过学习注意力训练帮助儿子成功逆袭的经历,成了李女士最宝贵的财富。她发现,身边有太多家庭正经历着她曾经的困扰。一种强烈的社会责任感在她心中升腾:“我要把这份有效的方法论,帮助更多像小哲一样的孩子。”

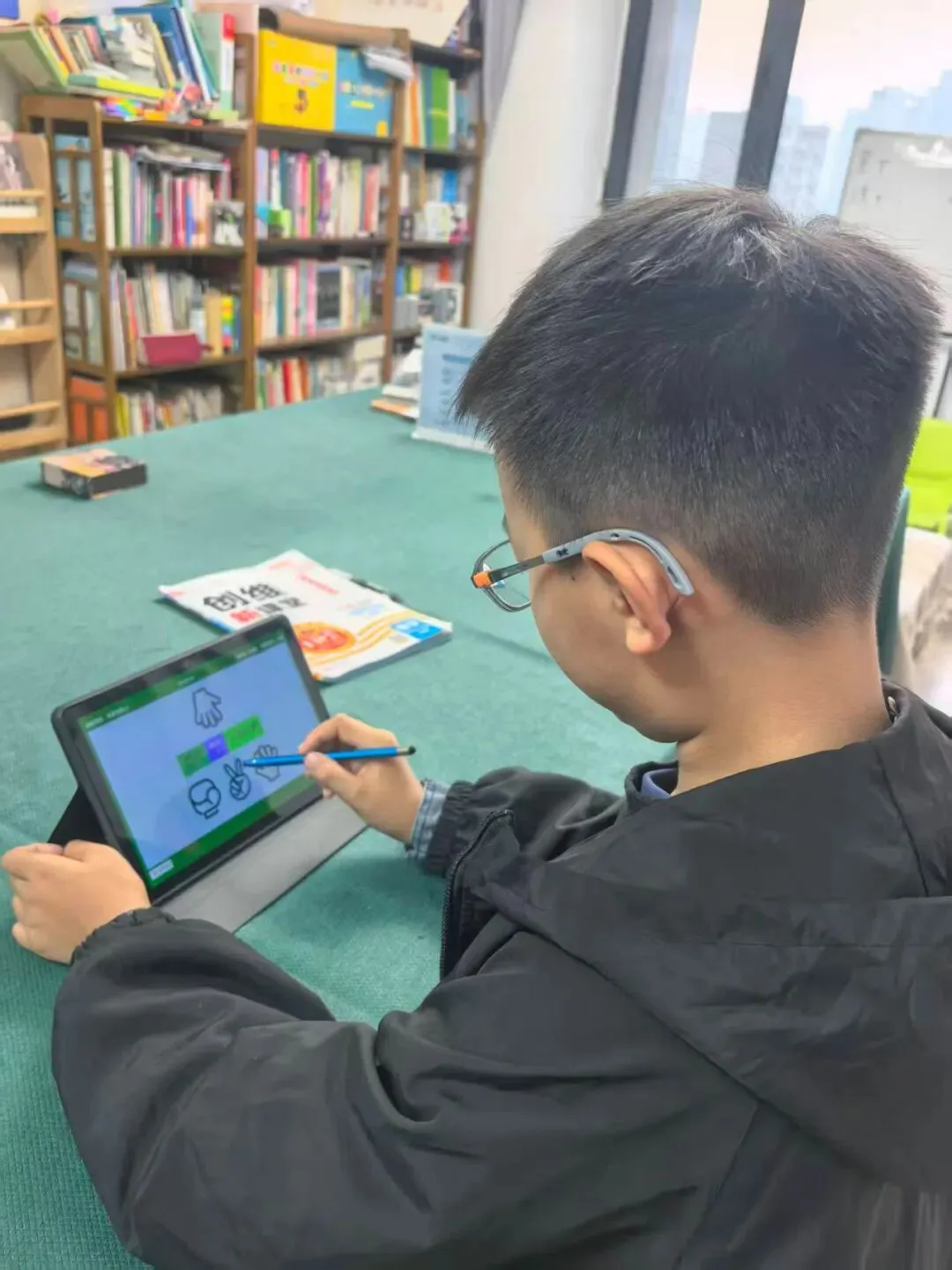

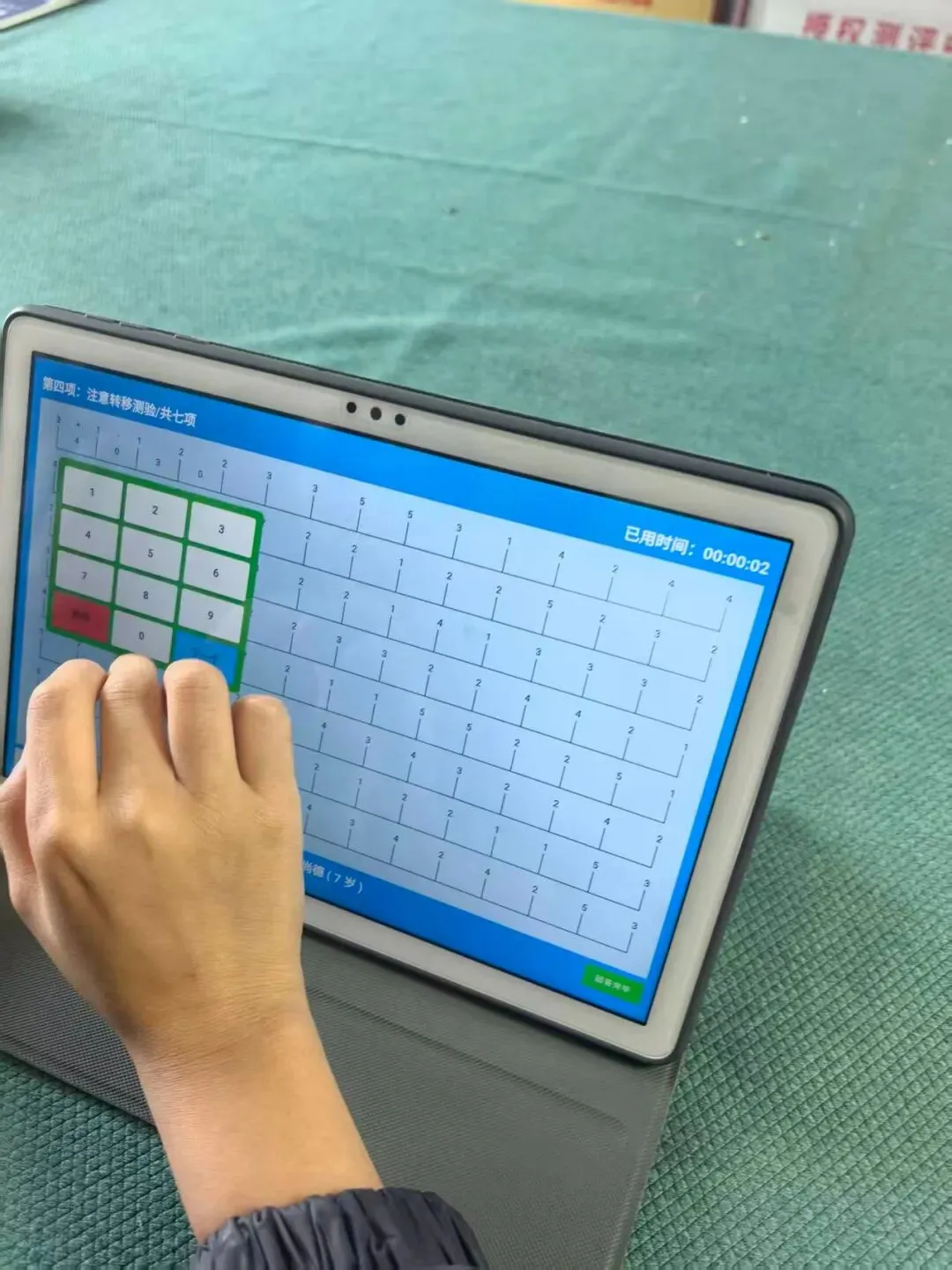

于是,再次找到“心理云脑力训练馆”的总部,开始着手做这件事情。这不再是简单的家教辅导,而是一个基于脑科学、心理学、教育学理论的专业机构。李女士将她在心理云学习并实践过的桌面感统训练、注意力测评训练系统等进行系统化、课程化,通过心理云,学习到了最新的认知神经科学成果,打造出一套独特的“心理+脑力”训练体系。

在训练馆里,孩子们不是在“补课”,而是在游戏中提升专注力,在挑战中锻炼思维韧性,在团队协作中学会情绪管理。李女士和她的团队,就像一位位“大脑教练”,帮助孩子们打通学习的“任督二脉”,找回内在的驱动力和自信心。

从一位焦虑的母亲,到一位专业的儿童能力训练导师,李女士的旅程是一次伟大的实践。它告诉我们:

孩子的专注力,不是天生固化的,而是可以被科学塑造的。父母的爱与智慧,不在于灌输多少知识,而在于点燃孩子内心的光。

李女士的故事,始于一份不认输的母爱,成于一套科学严谨的方法,最终升华为一份惠及社会的温暖事业。她证明了,每一个“坐不住”的孩子背后,都可能蕴藏着巨大的潜能,关键在于我们是否愿意像她一样,俯下身来,用理解、耐心和科学的方法,为他们搭建一座通往自信与成功的桥梁。