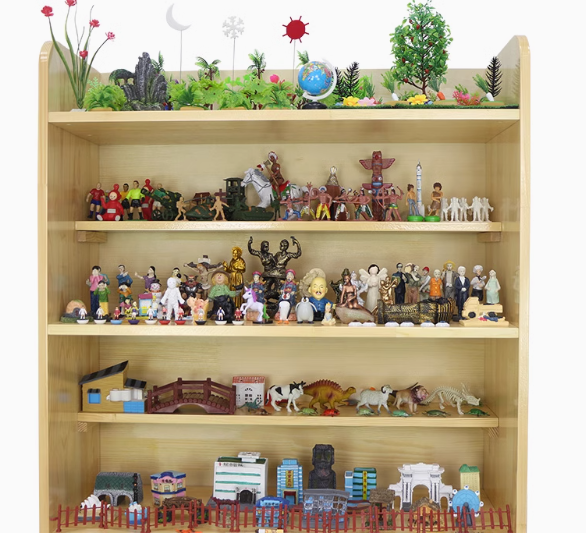

心理沙盘,又称箱庭疗法或沙盘游戏,是一种以沙盘、沙子和沙具为媒介的非言语心理干预技术。通过自由摆放沙具构建内心场景,个体得以将无意识内容具象化,实现情感释放、自我探索与问题解决。该技术自诞生以来,已从儿童心理疗愈领域扩展至教育、医疗、社区等多元场景,成为现代社会心理健康服务的重要工具。

一、学校场景:青少年心理发展的守护者

(一)核心问题

中小学生处于身心快速发展阶段,普遍面临学业压力、人际关系困扰及自我认同危机。数据显示,我国青少年抑郁检出率达24.6%,焦虑症状普遍存在。传统语言咨询常因青少年表达能力不足而受限,而心理沙盘通过游戏化形式降低防御,为隐匿性心理问题提供观察窗口。

(二)实践应用

1.情绪宣泄与压力释放

学生通过沙具组合构建“理想世界”或“冲突场景”,将学业焦虑具象化为“堆积如山的书本”或“被困住的动物”,实现情绪符号化表达。

2.人格完善与创造力激发

沙盘场景中的对称布局、色彩搭配及象征物选择,反映个体对秩序感、控制感的需求。

3.危机干预与评估辅助

对自伤倾向学生,沙盘中反复出现的“破碎物品”“孤立角色”等元素,可辅助教师识别早期预警信号,及时启动干预机制。

二、医院场景:精神障碍患者的整合治疗工具

(一)核心问题

抑郁症、焦虑症、创伤后应激障碍(PTSD)等患者常存在认知僵化、情感隔离症状,传统治疗依赖语言交流,对失语症、自闭症谱系障碍等群体效果有限。

(二)实践应用

1.非语言沟通的桥梁作用

在儿童PTSD疗愈中,来访者通过沙盘重现“火灾现场”,将恐惧具象化为“烧焦的房屋”与“逃跑的小人”,心理咨询师通过引导其添加“消防员”“水枪”等沙具,帮助重构安全认知。

2.躯体化症状的隐喻表达

慢性疼痛患者常在沙盘中构建“被荆棘缠绕的身体”“破碎的关节模型”,通过沙具替换与场景重构,逐步实现症状的认知解离。

3.家庭治疗中的关系修复

在亲子沙盘中,父母与子女分别构建“家庭场景”并合并解读,揭示沟通模式中的控制与反抗,促进代际理解。

三、社区场景:社会支持网络的柔性粘合剂

(一)核心问题

社区居民面临职场压力、家庭矛盾、代际冲突等多重压力源,而传统心理健康服务存在资源分散、干预滞后问题。心理沙盘以团体形式开展,成为社区心理服务创新载体。

(二)实践应用

1.特殊群体关怀

为孕产妇设计“孕育主题沙盘”,通过“摇篮”“婴儿”等沙具摆放,缓解产前焦虑;针对空巢老人,引导其构建“记忆沙盘”,激活积极人生事件,延缓认知衰退。

2.冲突调解与关系修复

在社区邻里纠纷调解中,通过“社区沙盘”共同搭建理想居住环境,识别矛盾焦点,促进协商对话。

3.社会支持网络构建

在灾后心理重建中,组织居民通过沙盘重建“家园场景”,将创伤记忆转化为集体疗愈资源,增强社区凝聚力。

四、企业场景:组织效能提升的隐形引擎

(一)核心问题

职场压力导致员工出现职业倦怠、沟通障碍、决策困难等问题,传统EAP服务多聚焦个体咨询,忽视团队动力与组织文化影响。

(二)实践应用

职业倦怠表现为情感耗竭、去人格化和低成就感,根源在于工作压力长期未被有效疏导。心理沙盘通过非语言形式降低防御机制,让员工在自由摆放沙具过程中,将潜意识中的压力源(如重复性任务、人际关系冲突)具象化为沙盘场景(如“堆积的文件山”“孤立的角色”)。这种表达有助于释放情绪,同时让员工以旁观者视角重新审视问题,实现自我疗愈。

沟通障碍常源于信息编码差异、权力结构冲突或情感隔阂。心理沙盘通过沙具组合揭示隐性冲突:例如,某员工在沙盘中摆放“高墙”分隔不同部门沙具,象征跨部门协作壁垒;或通过“破碎的桥梁”表达对上级指令的抵触。这些隐喻为团队提供反思契机,推动沟通模式转变。

从校园到职场,从家庭到社区,心理沙盘以其“游戏性”消解了心理干预的严肃性,以“隐喻性”搭建了意识与无意识的桥梁。它不仅是心理问题的解决方案,更是一种生命教育范式——在沙子与沙具的触碰中,个体重新发现自我、理解他人、连接世界,最终实现从“问题应对”到“生命成长”的跨越。